|

Fragmentación, marginación y dependencia: El comercio

exterior en América Latina y África

|

Ana María Liberali |

|

Centro Humboldt

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

amliberali@yahoo.com.ar

|

|

Federico M. A. Viola |

|

Centro Humboldt

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

federicomaviola@gmail.com |

|

Marianela Sarabia |

|

Centro Humboldt

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas |

Resumen

Las mercancías no fluyen indistintamente por los espacios mundiales.

Los mercados fueron y son restringidos. Nadie determina con absoluta

libertad desde dónde comprar, pero mucho menos hacia dónde vender.

Existen vínculos determinados históricamente, tal como puentes

imaginarios que llevan y traen mercancías por ciertos corredores.

No es sencillo desvincularse de ellos. Las cadenas del comercio están

mucho más atadas de lo que muchos suponen o quisieran. Y ese comercio,

esos mercados, son los que determinarán la producción.

Lejos de estar "globalizados", los mercados capitalistas están

absolutamente fragmentados, y cada cual comercia con cada cual. Metropolis

y periferias se mantienen con absoluta rigidez, al margen de lo que se

pretenda imponer propagandísticamente.

Además de estar fragmentado, el comercio mundial está absolutamente

concentrado, quedándole a las periferias una mínima parte del total. Esto

es debido al escaso peso monetario que los productos que exportan tienen

sobre el total mundial, recibiendo el nombre de "commodities". Y dichas

mercaderías están absolutamente ligadas a las necesidades de los mercados

centrales, a las potencias de cada momento histórico.

En este trabajo hemos elegido los casos de dos periferias, de dos

continentes de gran importancia tanto a nivel superficial como

poblacional, pero que no alcanzan entre ambos al diez por ciento del

comercio mundial.

América Latina y África son ejemplificadores de lo que acabamos de

enunciar. Ambos son marginales, dependientes de las necesidades de las

potencias, y responden cada uno a mercados diferenciados, excluyentes, no

compiten entre sí porque abastecen a diferentes núcleos, y no

comercializan entre sí, porque no pueden complementarse.

|

Palabras Clave: |

Comercio exterior,

América Latina, África, commodities, marginación |

Fragmentation, marginalization and dependency. The

foreign trade in Latin America and Africa

Abstract

Goods do not flow

indistinctly for the world spaces. Markets were and they are restricted.

Nobody determines with absolute freedom from where buying, but much less

towards where selling.

Ties exist determined

historically, such as imaginary bridges that take and bring goods for

certain brokers.

It is not simple to cut

itself off of them. Chains of the commerce are much more tied of what they

suppose many or they wanted. And this commerce, these markets are who will

determine the production.

Far from being "globalized",

the capitalist markets are absolutely fragmented, and everyone trades with

everyone. Metropolis and peripheries are supported with absolute rigidity,

to the margin of what is tried to impose.

In addition to being

fragmented, the world commerce is absolutely concentrated, he having left

to the peripheries a minim departs from the whole. This stems from the

scarce monetary weight that the products that they export have on the

world whole, receiving the name of "commodities". And the above mentioned

goods are absolutely tied to the needs for the central markets, to the

potency of every historical moment.

In this work we have

chosen the cases of two peripheries, of two continents of big importance

both at superficial and population level, but that do not reach between

both ten per cent of the world commerce.

Latin America and Africa

are examples of what we have just enunciated. Both are marginal, dependent

on the needs for the potency, and they answer each one to differentiated,

exclusive markets, do not compete between them because they supply to

different sites, and do not commercialize between them, because they

cannot complement each other.

|

Key-words: |

Foreign trade, Latin

America, Africa, commodities, alienation. |

1. ¿Globalización o fragmentación?

Cuando se habla de "globalización" se hace referencia fundamentalmente

a que el mundo es una "aldea global"; a la existencia de una "expansión

ilimitada de la economía"; a que ya no existen periferias sino "mercados

emergentes"; y a que se trata de un fenómeno "inevitable" que ha terminado

con los estados nacionales.

Si hasta el presente las distancias marcaban las diferencias, al

"eliminar" las distancias, desaparecerían las diferencias. En base a dicho

planteo vemos que se presenta una inconsistencia intrínseca suponiendo que

si la única diferencia fuesen las distancias, la revolución

científico-tecnológica las eliminaría pero introduciendo un nuevo factor

de diferenciación debido a que los avances no se suceden simultáneamente

en el tiempo y en el espacio. Este concepto desconoce otras

heterogeneidades como las relaciones de poder, la desigual distribución de

los recursos, las distintas estructuras productivas y la inserción al

sistema político-económico mundial.

Se plantean modelos económicos con crecimiento constante sin

limitaciones, sin crisis, ni ciclos ni discontinuidades. Tomando en cuenta

esta imposibilidad fáctica, se ha pretendido establecer continuidad de

crecimiento a partir de la sobre-explotación laboral, denominada en

términos "postmodernos", flexibilización.

Se considera que las viejas periferias pueden re-insertarse en el

mercado mundial a partir de inversiones externas, en especial, de capital

financiero. Las políticas a seguir por estas periferias estarían basadas

en las "relaciones carnales" características de América Latina con EEUU.

Se presenta a la globalización como una situación naturalmente dada,

imposible de revertir para los estados nacionales, quedando fuera de

discusión los beneficios o perjuicios que ésta trae. Este planteo tiene

implícita la afirmación de que el estado "está ausente". Lejos de ser así,

los estados nacionales no sólo no han desaparecido sino que se han

fortalecido como necesarias bisagras para legislar, controlar y recaudar

impuestos para el beneficio de empresas transnacionales.

En este trabajo hemos elegido los casos de dos periferias, de dos

continentes de gran importancia tanto a nivel superficial como

poblacional, pero que no alcanzan entre ambos al diez por ciento del

comercio mundial.

América Latina y África constituyen verdaderos paradigmas de la

fragmentación del comercio mundial. Ambos son marginales, dependientes de

las necesidades de las potencias, y responden cada uno a mercados

diferenciados, excluyentes, no compiten entre sí porque abastecen a

diferentes núcleos, y no comercializan entre sí, porque no pueden

complementarse.

2. El reparto del mundo

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido a la segunda

revolución industrial, se produce un reparto de actividades productivas

denominado División Internacional del Trabajo. Es decir que las potencias

que se habían industrializado a fines del siglo XVIII (Inglaterra, Francia

y la actual Alemania) y las que lo hicieron a fines del siglo XIX (Italia,

Japón y EEUU) salieron a buscar materias primas y mercados al resto del

mundo.

Es así como quedan constituidos centros (áreas industrializadas) desde

donde se reparten los territorios de manera funcional a las demandas del

proceso manufacturero; y la periferia, que queda en poder económico y/o

político de las anteriores.

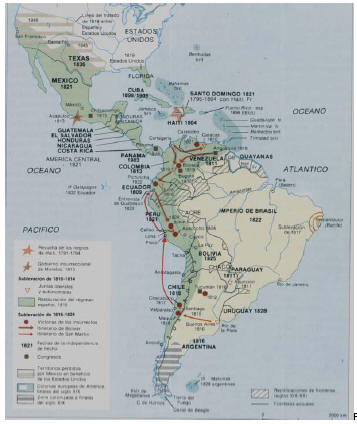

América Latina, que otrora había pertenecido a España y Portugal (ver

mapa nro 1), ahora era territorio bajo dominio británico que tenía función

de dadora de materias primas y, a la vez, de área de consumo para los

bienes procedentes del sector industrial. Pero, no toda América Latina

debía producir los mismos elementos sino que la división interna la llevó

a que los países del Caribe y Brasil se encargaran de cultivos tropicales,

México y la región andina debían generar recursos mineros y Argentina y

Uruguay exportarles cueros, lanas, carnes y, por último, cereales.

Es decir, que la relativa homogeneidad cultural y colonial volvió a

manifestarse en una casi única dependencia, la de Inglaterra.

Posteriormente a la primera guerra mundial, este dominio británico

comienza a ser lentamente primero y raudamente después, reemplazado por el

norteamericano quien, en la actualidad, sigue gozando de ese privilegio

sólo en escasos ejemplos sustituido.

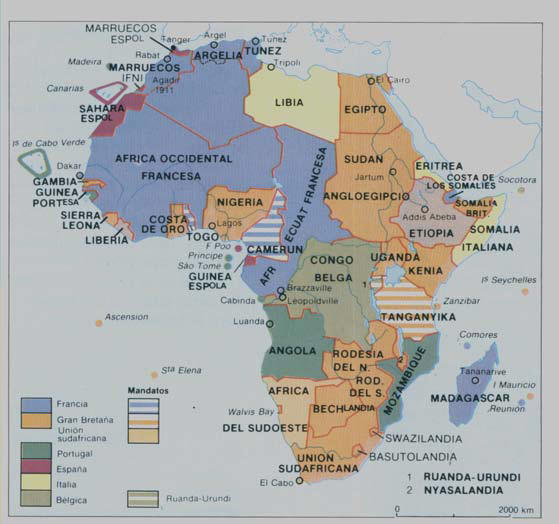

Mientras tanto África cuenta con una especificidad diferente, ya que

recién a principios del siglo XX, es que los estados europeos se reparten

sus territorios. Es por esto que la heterogeneidad es mayor. Si bien

predominaron las posesiones inglesas y francesas, han incursionado además

Italia, España, Portugal, Bélgica y Alemania. (Ver Mapa Nro 2)

Por otra parte, la función fue y sigue siendo la de producir materias

primas, sin haber tenido jamás el rol de mercado de consumo, lo que

explicará en parte su menor desarrollo social.

Los movimientos por la independencia en África predominaron en la

década del ’60 del siglo XX, permaneciendo de manera casi intacta la

relación comercial, cultural y política entre las neocolonias y sus

anteriores metrópolis.

3. América Latina y África en

el mercado mundial

Observando la Tabla Nro 1, veremos que la posición de América Latina y

de África no es ventajosa, a diferencia de la periferia asiática de los

NICs.

| TABLA Nro 1

EXPORTADORES MUNDIALES (50) ‘01 |

| Rango |

País |

Porcentaje |

Rango |

País |

Porcentaje |

| 1 |

EE.UU |

11,9 |

26 |

Brasil |

0,9 |

| 2 |

Alemania |

9,3 |

27 |

Noruega |

0,9 |

| 3 |

Japón |

6,6 |

28 |

Indonesia |

0,9 |

| 4 |

Francia |

5,2 |

29 |

Dinamarca |

0,8 |

| 5 |

Reino Unido |

4,4 |

30 |

India |

0,7 |

| 6 |

China |

4,3 |

31 |

Finlandia |

0,7 |

| 7 |

Canadá |

4,2 |

32 |

E.A.Unidos |

0,7 |

| 8 |

Italia |

3,9 |

33 |

Polonia |

0,6 |

| 9 |

Países Bajos |

3,7 |

34 |

R.Checa |

0,5 |

| 10 |

Hong-Kong |

3,1 |

35 |

Filipinas |

0,5 |

| 11 |

Bélgica |

2,9 |

36 |

Turquía |

0,5 |

| 12 |

México |

2,6 |

37 |

Hungría |

0,5 |

| 13 |

Corea S. |

2,4 |

38 |

Sudáfrica |

0,5 |

| 14 |

Taiwán |

2,0 |

39 |

Israel |

0,5 |

| 15 |

Singapur |

2,0 |

40 |

Venezuela |

0,4 |

| 16 |

España |

1,8 |

41 |

Argentina |

0,4 |

| 17 |

Rusia |

1,7 |

42 |

Irán |

0,4 |

| 18 |

Malasia |

1,4 |

43 |

Portugal |

0,4 |

| 19 |

Irlanda |

1,3 |

44 |

Argelia |

0,3 |

| 20 |

Suiza |

1,3 |

45 |

Nigeria |

0,3 |

| 21 |

Suecia |

1,2 |

46 |

Chile |

0,3 |

| 22 |

Austria |

1,1 |

47 |

Ucrania |

0,3 |

| 23 |

Arabia Saudita |

1,1 |

48 |

Kuwait |

0,3 |

| 24 |

Tailandia |

1,1 |

49 |

Iraq |

0,3 |

| 25 |

Australia |

1,0 |

50 |

Vietnam |

0,2 |

| Fuente: OMC;

2002. |

Dentro de los países latinoamericanos, el mejor lugar lo ocupa México,

puesto 12, con el 2,6% de las exportaciones mundiales. Mientras que si

sumamos a los 11 primeros, veremos que sin América Latina, se llega al 60%

del comercio mundial. Lo sigue Brasil, en el puesto 26, con el 0,9% del

valor exportado mundial, luego Venezuela y Argentina (puestos 40 y 41),

con el 0,4% cada uno, y por último Chile (puesto 46), con sólo el 0,3%.

Ningún otro país del continente se encuentra entre los 50 primeros.

A nivel de los países africanos, la situación es aún más marginal. La

mejor representada es la República Sudafricana con sólo el 0,5% en el

puesto 38; mientras que los otros presentes dentro de los 50 primeros son

Argelia y Nigeria con el 0,3% cada uno (puestos 44 y 45).

Con excepción de EEUU y China, véase que los mayores exportadores

carecen de materias primas, por lo menos dentro de sus territorios, sin

embargo alcanzan los mayores puestos en la medida del valor agregado de su

producción. Esto nos indica, por un lado, el escaso valor de los productos

de exportación de América Latina, y por el otro, el escaso nivel de

negociación de nuestros países.

Tómese en cuenta, que antes de la crisis de los años 30, momento en el

cual se produce una pérdida decisiva de los productos primarios respecto

de los manufacturados, solamente la Argentina representaba cerca del 3% de

las exportaciones mundiales. El deterioro de los términos del intercambio

generó una caída general de los valores exportables de América Latina.

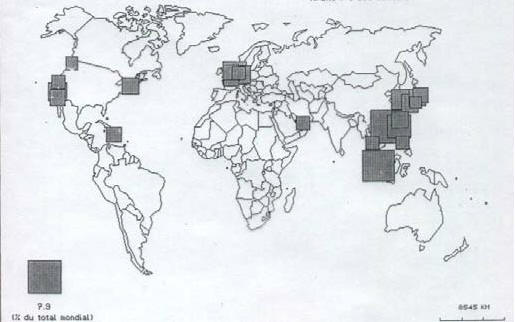

Podemos ver que América Latina y África (con la excepción de Panamá

como lugar de paso) no son representativas en cuanto a puertos para buques

porta-contenedores por tratarse de países con comercio de materias primas

que se transportan a granel. (Ver Mapa Nro 3).

Este es un caso de marginación de las periferias, tal como lo citan

diversos autores (Gejo, O.; 1995 y Gauthier et al; 1996).

4. Exportaciones de América Latina y África

Vemos que existe una clara definición en cuanto al tipo de producto,

como es el caso de los exportadores de productos tropicales (bananas,

azúcar, café), que coinciden, prácticamente, con los de Centro América y

el Caribe, siendo sus otras exportaciones también productos primarios,

tanto mineros como de origen marino.

Algunos países de esta región han tenido en los últimos años, la

localización en forma de enclave, de industrias armadoras o de alta

tecnología, que aprovechan la baratura relativa de los medios de

producción y el tipo de cambio, pero que no constituyen verdaderos

cambios, debido a que no generan actividades concatenadas en el lugar.

Esto queda demostrado a partir de que la segunda exportación y sucesivas,

también tiene su base en materias primas. Es el caso de Brasil con el

hierro, El Salvador y Haití con el café, Saint Kitts con los alimentos e

incluso México con el petróleo. Otros países, como Argentina y Uruguay se

han destacado históricamente por la exportación de alimentos provenientes

de zonas templadas, como por ejemplo la carne y los cereales. Hoy en día

Argentina tiene su primera exportación en el rubro aceites comestibles, lo

que implica un escaso valor agregado al producto primario, mientras que en

segundo lugar, aparecen los combustibles y la energía, cuyas producciones

se encuentran en manos de empresas transnacionales.

Los países tradicionalmente mineros también muestran sus

peculiaridades.

Entre los exportadores de metales tenemos a Chile, Suriname, Jamaica y

la República Dominicana, ya que Perú los ha desplazado a los lugares

siguientes por las exportaciones de pescado y Bolivia los ha superado por

porotos de soja y gas.

Brasil y México han diversificado más sus exportaciones por contar con

algunas producciones industriales, aunque en gran parte del caso mexicano

se trate simplemente de maquila. Vemos en estos casos también que a pesar

de tener producción de manufacturas más consolidada, predominan las

exportaciones de productos agropecuarios y mineros.

Estos rubros de exportación son denominados "commodities" y se

caracterizan por su escaso valor en el mercado. Es decir, que la sola

producción de materias primas en el mundo actual no permite generar un

crecimiento económico sólido por mayor precio coyuntural que estos bienes

puedan tener.

Si tomamos en cuenta que los productos son para exportación, deberemos

añadir una serie de importaciones de carácter tecnológico, tanto para la

sobreproducción como para dar cumplimiento a las normas requeridas por el

país comprador.

En cuanto al caso africano, veremos que se trata de una oferta

eminentemente minera, tanto de metales y piedras preciosas como de

petróleo. Los principales ejemplos lo constituyen la República

Sudafricana, la Centroafricana, República Dem. del Congo, Sierra Leona,

Botswana, Namibia, Argelia, Egipto, Libia, Sudán, Camerún, Gabón, Guinea

Ecuatorial, Nigeria, y Angola.

Entre los algodoneros1[1] encontramos a Benin, Burkina Faso,

Chad, Malí y Togo, mientras que Cote d'Ivore, Santo Tomé y Príncipe,

Burundi, Etiopía, Ruanda, Uganda, Madagascar y Kenia, se destacan por la

exportación de estimulantes.

Sin duda existe una gran similitud entre los rubros de exportación de

ambas periferias. Dicha semejanza se basa en que se trata de materias

primas, muchas de ellas absolutamente idénticas, pero destinadas a

diferentes mercados. La situación es de tal fragmentación que los centros

principales (EEUU y Europa) disponen de territorios propios para la

producción de sus necesidades provenientes de la naturaleza.

| Tabla Nro 2 Comparación entre los

productos de exportación e importación de ambas periferias PRIMER

RUBRO DE EXPORTACIÓN POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA y ÁFRICA - 2002 |

|

RUBRO |

PAÍSES LATINOAMERICANOS |

PAÍSES AFRICANOS |

| Algodón |

|

BENIN, BURKINA FASO, CHAD,

MALI, TOGO |

| Aceites comestibles |

Argentina |

|

| Animales vivos |

|

ERITREA |

|

Animales vivos y

productos animales |

Aruba |

|

| Azúcar |

Barbados, Bélice, Cuba, Guyana |

|

| Bananas |

Dominica, Panamá,

Grenada,Santa Lucía, Saint Vincent and Granadines, Guadalupe |

|

| Cacao |

|

COTE D'IVORE, SANTO TOME Y

PRINCIPE |

| Café |

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua |

BURUNDI, ETIOPIA, RUANDA,

UGANDA, MADAGASCAR |

| Caucho |

|

LIBERIA |

| Carne |

Uruguay |

|

|

Castañas de cajú |

|

GUINEA BISSAU |

| Concentrados de bebidas |

|

SWAZILANDIA |

| Diamantes |

|

REPUBLICA CENTROAFRICANA, REPUBLICA DEM. DEL CONGO,

SIERRA LEONA, BOTSWANA, NAMIBIA |

| Fosfatos |

|

MARRUECOS, SAHARA OCCIDENTAL |

| Maní |

|

GAMBIA |

| Electricidad |

Paraguay |

|

| Manufacturas |

Brasil, El Salvador, Haití, México, Saint Kitts and

Nevis |

|

| Metales |

Chile, Suriname, Jamaica,

Rep. Dominicana |

TANZANIA, GHANA, GUINEA,

MAURITANIA, SUDAFRICA, ZAMBIA |

|

Pescado y otros frutos

del mar |

Bahamas, Islas Caimán,

Guayana Francesa, Perú, Saint Pierre et Miquelon, Anguila |

SENEGAL, MOZAMBIQUE, SEYCHELLES |

| Petróleo |

Colombia, Trinidad y

Tobago, Ecuador, Venezuela |

ARGELIA, EGIPTO, LIBIA,

SUDAN, CAMERUN, GABON, GUINEA ECUATORIAL, NIGERIA, REPUBLICA DEL

CONGO, ANGOLA |

|

Porotos de soja |

Bolivia |

|

| Combustible |

|

CABO VERDE |

|

Productos de petróleo

refinado |

Martinica, Islas Vírgenes

|

|

| Productos Farmacéuticos

|

Puerto Rico |

|

| Reexportaciones |

|

DJIBOUTI |

| Ron |

British Virgins |

|

| Tabaco |

|

MALAWI, ZIMBABWE |

| Té |

|

KENIA |

|

Textiles |

|

TUNEZ, LESOTHO, MAURICIO |

| Uranio |

|

NIGER |

| Vainilla |

|

COMORAS |

| Fuente:

Elaboración propia en base a datos de la CIA. |

5. Importaciones de América Latina y África

En la Tabla Nro 3 se puede observar que gran parte de las importaciones

están representadas por bienes de capital. Esto muestra que los países

latinoamericanos que exportan manufacturas lo hacen a partir de la

utilización de maquinarias importadas, lo que genera un elevado

coeficiente de importación. En todos los casos se trata de multinacionales

que se instalan en ellos como verdaderas plataformas de exportación, sin

considerar en absoluto a los respectivos mercados internos.

El segundo rubro en importación es alimentos. Esto es característico de

los países de América Central y Caribe que por tamaño y por monoproducción

destinada a la exportación, carecen de diversidad de producción para

autoabastecerse alimentariamente. Los otros bienes de importación están

representados por bienes de consumo, materias primas diferentes de las que

exportan, petróleo y combustibles.

Respecto de los países africanos se manifiesta una gran similitud en

los bienes de importación, ya que la mayoría de los países recibe bienes

de capital y alimentos. En cuanto a los rubros rezagados, vemos que

también son coincidentes con los casos latinoamericanos: bienes de consumo

y combustibles.

Existe una mínima proporción de productos intermedios en ambos

continentes, con variaciones específicas.

| TABLA Nro 3 PRIMER RUBRO DE IMPORTACIÓN POR PAÍSES

EN AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA |

|

RUBRO |

PAÍSES LATINOAMERICANOS |

PAÍSES AFRICANOS |

| Alimentos |

Guayana Francesa,

Saint Vincent and the

Granadines, Haití, Grenada, Santa Lucía,

Saint Pierre et Miquelon,

Islas Caimán, Guadalupe, Rep. Dominicana |

DJIBOUTI, ETIOPÍA,

REPÚBLICA CENTROAFRICANA, RUANDA, COMORAS, LESOTHO, SUDAN, BENIN,

CABO VERDE, CAMERÚN, CHAD, MALAWI, NAMIBIA, GABÓN, GAMBIA, GHANA,

GUINEA, GUINEA BISSAU, SENEGAL, SIERRA LEONA, TOGO, BOTSWANA |

|

Bienes de consumo |

Bélice, Dominica, Guyana,

Chile |

TANZANIA, COTE D´IVORE,

MAURICIO |

| Combustibles |

Cuba, Islas Vírgenes

Martinica, Guatemala, Anguila |

SAHARA OCCIDENTAL,

REPÚBLICA DEL CONGO, LIBERIA |

| Maquinarias y equipamientos varios |

Trinidad y Tobago,

Colombia, Argentina, Perú, Barbados, Saint Kitts and Nevis, Bahamas,

Bahamas, Bolivia, Honduras. Nicaragua, Jamaica, Panamá, Suriname,

Araba, Uruguay, Brasil, Ecuador, México |

ARGELIA, EGIPTO, LIBIA,

BURUNDI, ERITREA, KENIA, UGANDA, BURKINA FASO, ZAMBIA, GUINEA

ECUATORIAL, MALI, MAURITANIA, ZIMBABWE, NIGER, NIGERIA, REPÚBLICA

DEMOCRÁTICA DEL CONGO, SANTO TOMÉ, ANGOLA, MOZAMBIQUE, SEYCHELLES,

SUDÁFRICA |

| Materias Primas |

Venezuela, British Virgins,

Costa Rica, El Salvador |

|

| Motores para vehículos |

|

SWAZILANDIA |

| Productos intermedios |

|

MADAGASCAR, MARRUECOS |

| Químicos |

Puerto Rico |

|

| Vehículos |

Paraguay |

|

| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la

CIA. |

6. Comparación de las periferias por orígenes y

destinos.

6.1. EEUU

En el caso de América Latina la prevalencia norteamericana es tanto a

nivel de las importaciones como de las exportaciones.

La provisión de la mayor parte de los bienes de importación, incluso

materias primas, combustibles y alimentos, es recibida desde los EEUU. Es

así como se establece una relación de dependencia absoluta que no permite

estabilizar la balanza comercial y mucho menos la de pagos. Las

excepciones las constituyen Cuba, la Guayana Francesa, algunas islas del

Caribe y en términos relativos los miembros del MERCOSUR.

Por otra parte, la mayoría de los países tienen como principal destino

de sus exportaciones a los EEUU. El más representativo es México, como

miembro del TLC, siendo también destino casi excluyente para el resto de

las economías. Las excepciones las constituyen Cuba, otras islas del

Caribe, la Guayana Francesa, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Para el continente africano, el comercio con EEUU, muestra ser

incipiente.

Se observa un importante avance en el comercio hacia EEUU,

principalmente por parte de Egipto, Nigeria y Gabón, como miembros de la

OPEP2[2]; así como también en Angola, Congo, Malawi y Lesotho.

En cuanto a las compras desde EEUU, queda restringido a Egipto, Sudán y

Namibia.

Esto muestra la escasa participación histórica norteamericana pero un

crecimiento paulatino en la periferia europea.

6.2. Asia

En África se observa un avance del comercio con oriente, destacándose

China, India, tigres asiáticos y Japón (tablas nros 4 y 6). También los

países de Medio Oriente presentan una situación similar, destacándose en

especial Arabia Saudita.

En este continente los países asiáticos ocupan el primer lugar en las

exportaciones de Sudán, Malí, Senegal, Guinea Bissau, Benín y Tanzania,

entre otros; y en cuanto a las importaciones, se visualizan en Sudán,

Benín, Etiopía y Djibouti.

Sin duda, las exportaciones están vinculadas con el envío de materias

primas, mientras que las importaciones de Medio Oriente están

circunscriptas al petróleo, y las procedentes del Sudeste Asiático,

ligadas a las manufacturas producidas por las corporaciones europeas

re-localizadas.

Sin embargo, la presencia de Asia en América Latina es muy escasa,

tanto en las compras como en las ventas, situándose en todos los casos en

tercer o cuarto puesto (tablas nros 5 y 7).

6.3. Comercio intra-continental

A partir de los datos de la Tabla Nro 3, todo parecería indicar que

existe un importante intercambio complementario de alimentos y materias

primas intra-regional en América Latina y África. Nada más lejos de la

realidad.

En términos generales, el comercio interno a nivel continental es

escaso. Sin embargo se presentan dos nudos de intercambio representados

por Brasil en América y por Sudáfrica en África.

Estos dos países estarían re-emplazando a nivel de determinados

productos industriales a las cabezas históricas de aprovisionamiento de

bienes manufacturados.

En el caso de Brasil, como núcleo del MERCOSUR ha cooptado el comercio

de Argentina, Paraguay y Uruguay que tenían como principal proveedor y

destinatario a EEUU.

La República Sudafricana tiene el mismo comportamiento respecto de

Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia, Zimbawe y Tanzania que

dejaron atrás el comercio con el Reino Unido.

Debe quedar claro que en muchos casos, las industrias radicadas en

Brasil son de origen norteamericano; mientras que la República Sudafricana

mantiene nexos con el Reino Unidos a través del Commonwealth, por lo cual

la mayor parte de las inversiones proviene de ese país. Es importante

destacar que la República Sudafricana ha desarrollado un proceso de

industrialización sustitutiva de las importaciones como ocurriera en

México, Venezuela, Brasil y Argentina, durante un período similar.

6.4. Comercio inter-periferias

La producción de materias primas es una concatenada necesaria para los

procesos de transformación, careciendo de sentido su exportación a áreas

no manufactureras. Es por esta razón que América Latina y África, a lo

largo de su historia desarrollaron la producción de sus bienes dirigidas

al mercado externo. Es decir a las necesidades foráneas sin importar los

mercados propios.

Por otra parte, al existir un mercado de exportación primario, se hace

imposible el intercambio comercial ya que ambos adolecen de bienes

industrializados, y desde ya, que más que complementarse, pueden resultar

competitivas.

En estos casos en particular, han mantenido en términos generales,

diferentes mercados.

Podemos sintetizar, entonces, como que el comercio entre ambas es casi

nulo.

Tabla Nro 4.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA.

Para visualizar la tabla, Hacer doble clic sobre la imagen.

Tabla Nro 5

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA

Para visualizar la tabla, Hacer doble clic sobre la imagen.

Tabla Nro 6

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA

Para visualizar la tabla, Hacer doble clic sobre la imagen.

Tabla Nro 7

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA

La situación actual de América Latina

A partir de la década del ’30 del presente siglo, países como

Argentina, Brasil, Venezuela y México comenzaron una etapa de

industrialización sustitutiva de las importaciones que les permitió un

despegue relativo respecto del resto de Latinoamérica, ligada ahora

predominantemente a los capitales norteamericanos.

Esta etapa, que se diluye a partir de los ’70, deja a todos los países

latinoamericanos en una suerte de anomia productiva.

Por un lado mejoran los rendimientos de materias primas en los países

centrales antiguos compradores, aparecen ventajas comparativas en otras

regiones del globo y las mayores inversiones industriales son desviadas

hacia el sudeste asiático.

Por otra parte, existen estrechas franjas territoriales de inversión

industrial (generalmente subsidiada por el estado respectivo o en virtud

de tipos de cambio favorables para los inversores extranjeros), que

generan riquezas relativas en la región.

Un sector del P.B.I. está representado por actividades terciarias,

ficticias en muchos casos, por constituirse en empleos públicos que no

hacen sino disfrazar la desocupación con rédito político y económico a

corto plazo, o bien ser un falso registro de lumpencuentapropistas

(mendigos). Otra gran parte de la producción se desarrolla "en negro", es

decir, con absoluta informalidad, registrada sólo por métodos indirectos o

a través de la mera observación sistematizada. (Bassols Batalla; 1999).

Por más que podamos establecer ciertas diferencias entre cada uno de

los países latinoamericanos y aún más, dentro de cada uno de ellos, todos

se destacan por determinadas características. Nuestros países presentan

balanzas comerciales deficitarias en virtud de la alta participación de

materias primas en su comercio exterior. Dependen en gran medida de las

exportaciones y no siempre pueden colocar sus productos a buen precio y en

forma segura, por la saturación de mercados tradicionales y la aparición

de competidores en otros sectores del globo.

Muchos de ellos se han convertido en "plataformas de exportación"

estableciéndose industrias en regiones acotadas aumentando las diferencias

internas. Desde los ’90 se ha profundizado la transnacionalización del

aparato productivo, incluso de aquellas economías que habían logrado

desarrollar pequeñas y medianas industrias locales.

Por otra parte se encuentran enclaves exitosos, tanto turísticos como

financieros, tales como Cancún, algunas playas del Caribe, las islas

Caimán y otras áreas elegidas. Las radicaciones industriales también

tienen limitaciones espaciales. Los países con mayor atractividad son

México y Brasil. El primero, en función del mercado norteamericano cuyas

plantas "maquiladoras" se localizan en la frontera, en detrimento de

centros industriales tradicionales. En Brasil, el cordón Río de

Janeiro-San Pablo y el desarrollo hacia el sur concentran la mayoría de

las inversiones, mientras el resto del país se mantiene en condiciones de

extrema precariedad.

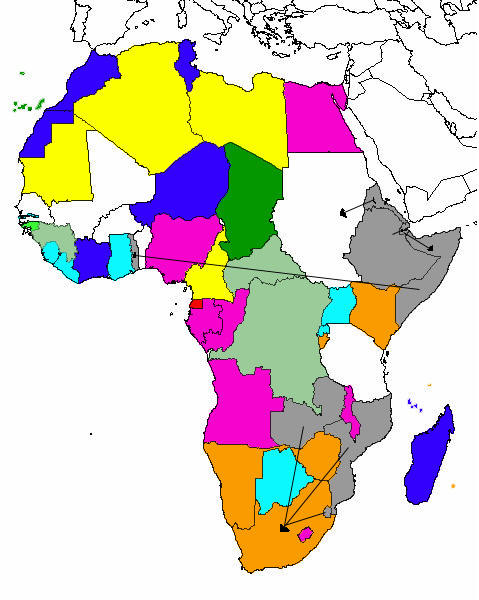

Período de colonización y actualidad en África

Tomando en cuenta los dos principales bloques, colonizados por Francia

y el Reino Unido, al comparar la situación actual con la colonial,

observamos que Francia mantiene una posición dominante en el comercio con

sus antiguas colonias; mientras que Inglaterra ha perdido bastantes

posiciones. La particularidad de las colonias británicas es que el grueso

del comercio lo realizan en la actualidad con Sudáfrica; y Portugal e

Italia mantienen relativamente estables sus relaciones comerciales,

mientras que España y Bélgica han disminuido su participación. De todos

modos se trata de casos aislados que no marcan tendencia. Estas relaciones

comerciales, si bien otrora mostraban absoluta correlación entre el origen

y destino de los flujos, se han modificado especialmente a nivel de las

exportaciones. Vemos que los países europeos siguen siendo proveedores de

los africanos, mientras que ya no les compran en la misma proporción

(Atlas de Le Monde; pp. 116 y 117), por abastecerse de Europa Oriental.

7. Conclusiones

Ambos continentes se encuentran en una misma posición respecto del

comercio mundial. Dicha posición es la de ser áreas marginadas formando

parte de la gran periferia que compone el mercado. Sin embargo, aunque las

cuestiones posicionales sean similares, a nivel de sitio se producen

grandes diferencias ya que se parte de realidades diversas a nivel físico,

humano, económico y por ende histórico. Esto les otorga una especificidad,

una identidad propia digna de ser tenida en cuenta a la hora de evaluar

posibles cambios.

El análisis de estos dos continentes nos ha llevado a la idea de la

inexistencia de la aldea global. La inserción en el sistema

político-económico mundial ha sido diferente en el tiempo y en el espacio.

América Latina fue incorporada tempranamente como periferia de España y

Portugal. Luego, con las independencias, producidas durante el siglo XIX,

es Inglaterra la que ejerce el poder, para luego hacerlo EEUU. Se

advierte, por un lado, un cambio fundamental en las relaciones comerciales

respecto de la época colonial, pero, a la vez, una mayor homogeneidad.

África ha mantenido comercialmente las relaciones con las metrópolis de la

etapa colonial y los cambios actuales no se manifiestan de la misma manera

que en el caso latinoamericano. Esto nos muestra entonces, que los

espacios, lejos de estar globalizados, se encuentran absolutamente

fragmentados, no existiendo siquiera un imperialismo único (ultraimperialismo

en términos de Bujarin) sino varias metrópolis pujando entre sí.

Por otra parte, ante la imposibilidad de expansión de la "nueva era

económica", estos dos continentes nos señalan que las limitaciones, las

crisis, los ciclos y las discontinuidades, son compensados con una elevada

sobre-explotación laboral, denominada "flexibilización."

África no constituyó mercado en toda su historia, mientras que América

Latina se pauperizó, siendo las islas de riqueza muy insuficientes para

los grandes inversores internacionales. A pesar de haber seguido las

recetas elaboradas por el FMI y el Banco Mundial, o debido a ello, la

redistribución regresiva del ingreso destruyó, a la vez, los mercados

nacionales. Por esta razón más que mercados emergentes, constituyen

mercados en emergencia.

Los movimientos sociales anti-globalización han tenido correlato

específico en especial en América Latina (piqueteros en Argentina, Chile y

Uruguay, los Sin Tierra en Brasil, las Cholas en Bolivia, Chiapas en

México, etc). Y en África, podemos mencionar el Foro de los Pueblos en

Malí para presionar al G8, la Intifada de Sahara Occidental, el apoyo en

Marruecos, las protestas del Congo, entre otros. Es así como se producen

cambios y/o frenos al avasallamiento de gobiernos y empresas, que parecían

irreversibles, demostrando que la llamada "globalización" es en realidad

"imperialismo", no siendo un fenómeno inevitable.

ANEXO CARTOGRÁFICO

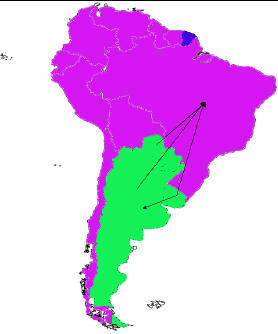

| Mapa Nro 1. La independencia de América Latina en

el siglo XIX |

|

| Fuente: Duby; 1987. |

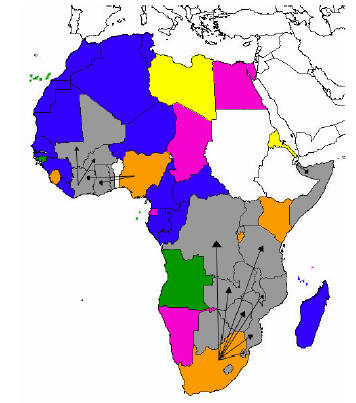

| MAPA Nro 2 El Reparto de África 1924 |

|

| Fuente: Duby; 1987. |

| MAPA Nro 3 PUERTOS DE TRÁFICO DE CONTENEDORES |

|

| Fuente: Departamento de Geografía de la Universidad

del Havre, Francia. Inédito. 1996. |

| Mapa Nro 4 Destino del Comercio en África |

|

|

| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de

la Tabla Nro 4. |

| Mapa Nro 5 Destino del Comercio de

América Central y Caribe |

|

|

|

| Fuente: Elaboración propia en base a

los datos de la Tabla Nro 5. |

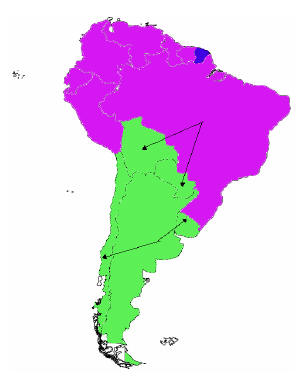

| Mapa Nro 6 Destino del comercio de América del Sur |

|

| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de

la Tabla Nro 5. |

| Mapa Nro 7 Origen del Comercio de África |

|

| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de

la Tabla Nro 6. |

| Mapa Nro 8 Origen del Comercio de América Central y

el Caribe |

|

| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de

la Tabla Nr 7. |

| Mapa Nro 9 Origen del Comercio en Amèrica del Sur |

|

| Fuente: Elaboración propia en base a los datos de

la Tabla Nro 7. |

BIBLIOGRAFÍA

ACHCAR, Gilbert et al (directores): “El Atlas de Le Monde

diplomatique”. Buenos Aires,

Argentina. Marzo de 2003.

AFROL NEWS: “EEUU promueve sus exportaciones en Cabo

Verde, Nigeria, Ghana y Malí”,

en www. elcorresponsal.com – 19 de junio de 2004.

BASSOLS BATALLA, Ángel: “La Gran Frontera – Zona de

Guerra”. Editorial de la Universidad

Nacional de México. México. 1999.

BUJARIN, Nicolai: "Imperialism and World Economy". Past,

present and future editions. Buenos Aires. 1971.

CONTRERAS, Rafael: “EEUU aspira a controlar el petróleo de

África”, en www.rebelion.org

DUBY, Georges: "Atlas Histórico Mundial". Editorial

Debate. Barcelona. 1987.

FERRER, Aldo: "Hechos y Ficciones de la Globalización".

Fondo de Cultura Económica. FERRER, Aldo: "Historia de la Globalización.

Orígenes del Orden Económico Mundial". Fondo de Cultura Económica. Buenos

Aires. 1996.

GAUTHIER et al: « L’Economie Mondiale ». BREAL. Paris.

1996.

GEJO, Omar Horacio: "Sistema y Economía Mundiales", en

Benítez, J., Liberali, A. y Gejo, O. ‘Estructura Económica y Comercio

Mundial’. Ediciones Pharos. Buenos Aires. 1995.

GEJO, Omar H. y LIBERALI, Ana M.: "Globalización versus

Regionalización", en Revista Virtual do Curso de Relacoes Internacionais,

de la Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI Campus VII - Santa Catarina

– Brasil; Nro 2, outubro 2002.

GRAIN: "Washington ahora invade el África con algodón

genéticamente modificado", en www.elcorresponsal.com– 4 de febrero de

2004.

|